11‑летний мальчик из Хорватии страдал бронхиальной астмой с шести лет. За полгода до госпитализации течение болезни значительно ухудшилось — приступы астмы стали плохо купироваться ранее назначенными препаратами. Затем пациент стал жаловаться на плохой аппетит и частые головные боли, начали нарастать одышка и цианоз. В связи с этим мальчика положили в терапевтическое отделение больницы.

Маленький пациент жаловался на одышку при нагрузке и несколько обострений астмы, одно из которых завершилось госпитализацией в предыдущем месяце. При обострениях ребенку назначали системные кортикостероиды с постепенным снижением дозировки, впрочем, без уменьшения хронической гипоксии и других симптомов. На момент поступления пациент получал:

- ингаляции адреномиметика и глюкокортикостероида (флутиказон и салметерол 250 мкг / 50 мкг два раза в день);

- бронхолитик монтелукаст — 5 мг один раз в день;

- ингаляции адреномиметика сальбутамола по мере необходимости (на момент поступления — четыре раза в день).

С детства мальчик страдал атопическим дерматитом, в грудном возрасте была аллергия на коровье молоко, с трех лет беспокоили носовые кровотечения. В шесть лет ребенку диагностировали бронхиальную астму из‑за повторяющихся эпизодов хрипов и положительного бронхопровокационного теста с физической нагрузкой. Кожная аллергопроба показала чувствительность к домашнему пылевому клещу и травяной пыльце. После того как пациенту поставили диагноз «астма», его регулярно наблюдал детский пульмонолог. Последние два года заболевание протекало бессимптомно — без профилактики и назначения сильнодействующих препаратов.

Когда мальчика привезли в больницу, его общее состояние характеризовалось как «средней степени тяжести»: одышка, кожа и видимые слизистые оболочки — бледные, до синюшности, гипоксия в состоянии покоя (уровень кислорода в крови (SaO2) 92 % при норме ≥ 95 %). Кроме того, над левым легким выслушивались прерывистые шумы, справа везикулярное дыхание было ослаблено. При осмотре врачи обнаружили две телеангиэктазии на левой щеке и дискретные телеангиэктазии на спине. При ультразвуковом исследовании сердца патологии не выявлено, легочной гипертензии нет.

Телеангиэктазии представляют собой расширение мелких сосудов кожи невоспалительной природы, проявляющиеся сосудистыми звёздочками или сеточками.

Спирометрия (специальное исследование функции дыхательной системы) показала жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) 2,65 л (79 % от нормального показателя), объем форсированного выдоха в 1 секунду (ОФВ1) 2,61 л (97 % нормы), соотношение ОФВ1/ЖЕЛ = 95 % (норма). После ингаляции бронхолитика ОФВ1 и ЖЕЛ увеличились на 5 %. Однако при бронхиальной астме прирост в таком случае составляет более 12 %.

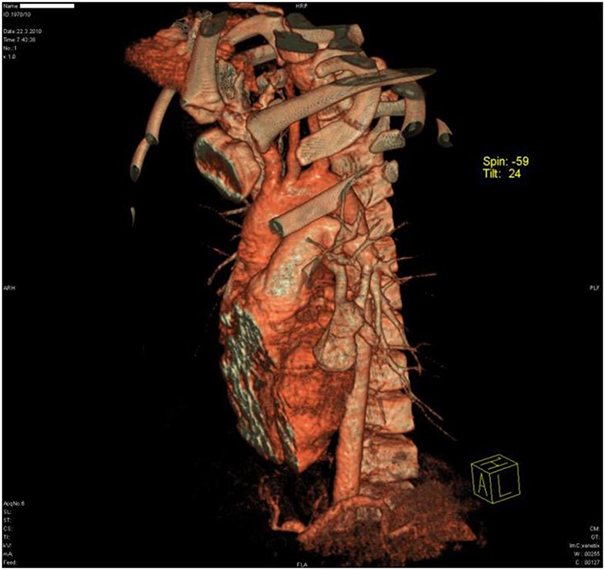

Нехарактерные для астмы показатели спирометрии заставили врачей усилить диагностический поиск. Мальчику назначили бронхоскопию. Она показала сдавление левого бронха в язычковом сегменте легкого, а на рентгенограмме в области этого бронха была видна однородная масса мягких тканей размером 20 × 30 мм (рис. 1). Нельзя было исключить опухолевый рост. К счастью, при компьютерной томографии (КТ) выявлена не опухоль, 35‑миллиметровая артериовенозная мальформация (АВМ) в области сдавленного бронха и небольшая АВМ в верхушке правого легкого (рис. 2). АВМ слева имела одну питающую артерию и большую аневризму. Правая АВМ получала питание из двух артерий (рис. 3, 4).

Артериовенозная мальформация (АВМ) — патологическая связь между венами и артериями, обычно врожденная. Мальформации могут появиться в любом органе, однако наиболее опасны в цереброспинальной зоне.

Во время госпитализации мальчику провели генетический анализ, в результате обнаружилась мутация в гене трансмембранного белка эндоглина, что типично для синдрома Рандю — Ослера.

Болезнь Рандю́ — О́слера (Рандю — Ослера — Ве́бера), синдром Ослера, семейная геморрагическая телеангиэктазия, — наследственное заболевание, в основе которого лежит неполноценность сосудистого эндотелия, в результате чего на разных участках кожи и слизистых оболочках губ, рта, во внутренних органах образуются множественные ангиомы и телеангиэктазии (виды аномалий сосудов), которые могут кровоточить. Названа болезнь по именам врачей, описавших ее в конце XIX — начале XX века. Передается заболевание Рандю—Ослера по аутосомно-доминантному типу; встречается у одного из 5000 человек.

Для лечения этого случая болезни Рандю—Ослера врачи приняли решение эмболизировать (избирательно закупорить, — прим. ред.) мальформации в легких с помощью спиралей из нержавеющей стали (рис. 5). Спирали вводили с помощью катетера через бедренную артерию. Диаметр спиралей был равен или на 10 % превышал диаметр артерий, питающих мальформации (рис. 3, 4). После операции ток крови через АВМ прекратился (рис. 6). Пульсоксиметрия показала увеличение кислородной сатурации периферической крови с 92 % до 97 % непосредственно на воздухе.

Исчезла болезненная бледность, мальчик стал лучше переносить нагрузки. Симптомы удушья и дыхательной недостаточности не проявлялись в течение всего периода наблюдения (шесть месяцев после процедуры). Кроме того, врачи с помощью МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника убедились в отсутствии угрожающих жизни пациента церебро-спинальных АВМ. Углубленный сбор анамнеза выявил положительную семейную историю болезни Рандю — Ослера: у двоюродного брата отца пациента была диагностирована АВМ в головном мозге.

Что известно о причинах заболевания?

До настоящего времени точная причина болезни не выяснена. Установлена связь с генетическими мутациями и передачей по наследству измененных генов по доминантному типу, при наличии у одного из родителей. Однако имеются случаи, независимые от наследования, их называют спорадическими.

Генетические исследования позволили выделить 3 типа нарушений:

- I тип — ген, отвечающий за синтез коллагена;

- II тип — дефектура рецепторов фактора роста опухоли;

- III тип — имеет сложную маркировку (600604, 12p11–p12; Â).

В результате главными источниками кровотечения являются:

- очаги истончения стенок капилляров венозного и артериального вида;

- неконтролируемое расширение диаметра микрососудов;

- артериовенозные аневризмы.

Установлено негативное влияние перенесенного будущей матерью инфекционных заболеваний в первом триместре беременности, приема лекарственных препаратов.

Провоцирующими факторами кровотечения могут быть:

- недостаток витаминизации пищи, вегетарианская диета;

- плотно прилегающая одежда, травмирующая поверхностные сосуды.

Современные представления о болезни

Современные данные позволили установить основу нарушения анатомической целостности сосудов (дисплазии). Неполноценность мезенхимальной оболочки приводит к частичному отсутствию эластичных и мышечных волокон и замене их на рыхлую соединительную ткань.

Легкая травмированность вызывает кровотечения. Поражение капилляров при болезни Рандю-Ослера имеет не только поверхностную кожную локализацию, но распространяется на слизистые оболочки внутренних органов, чаще всего бронхи, носоглотку, ротовую полость, мочевой пузырь.

Клинические проявления

Несмотря на наследственную передачу, болезнь Рандю-Ослера начинает проявляться после 10 лет, а чаще в период полового созревания и к 40 годам.

Первые признаки выражены сосудистыми «звездочками» с темно-красными папулами в центре. Они располагаются:

- на коже носа,

- на губах,

- во рту (десна, язык),

- на ушах,

- в зоне волосистой части головы.

При травмировании ангиоэктазы кровоточат. Возможен единственный признак — носовые кровотечения.

С возрастом количество высыпаний увеличивается, они распространяются на слизистые разных органов. Более всего поражаются желудок и кишечник. Поэтому к симптоматике присоединяются кровотечения из желудочно-кишечного тракта.

При разрыве аналогичных образований в оболочке головного мозга проявляется клиника инсульта. У девушек и женщин возможны маточные кровотечения, обильные менструации.

Повторные кровотечения сопровождаются развитием железодефицитной анемии. У пациентов появляются:

- слабость,

- головные боли,

- головокружение.

Ослер выделил 3 разновидности телеангиэктазий:

- ранние — имеют форму маленьких пятнышек с неправильными очертаниями;

- промежуточные — характерны сосудистые отростки (анастомозы между артериолами и венулами);

- узловатые — образуются яркие красно-синюшные узелки в центре высыпаний, выступающие над кожей на 1–3 мм, размер их диаметра доходит до 5–7 мм.

У пациентов после 25 лет имеются ангиэктазии двух или всех типов. Чтобы отличить их от других сосудистых образований, нужно слегка надавить на поверхность, пятно побледнеет и снова наполнится кровью после остановки контакта.

Телеангиэктазии могут располагаться:

- на кончиках пальцев;

- под ногтями;

- в зеве и гортани;

- в бронхах;

- в мочевыводящих путях и почечных лоханках;

- во влагалище у женщин.

Кровотечения меняют свою локализацию: возможно начало с одного носового хода, затем присоединение других (легочно-бронхиальных, кишечных, почечных). Интенсивность меняется от незначительной до упорных, плохо поддающихся лечению, длительностью по несколько дней и недель. Такие случаи приводят в анемизации пациента.

Как проявляется неполноценность сосудов во внутренних органах?

Врожденные нарушения строения стенки мелких сосудов образуют характерные артериовенозные аневризмы. Чаще всего они находятся в легочной ткани. К кожным симптомам добавляются:

- одышка;

- инъецированность склер;

- синюшно-красный цвет лица;

- полиглобулия — увеличение количества эритроцитов.

Если аневризматические расширения капиллярного русла появляются в печени, почках или селезенке, их очень сложно диагностировать. Чаще всего заболевание принимается за опухоли, туберкулез внутренних органов, эритремию, врожденные пороки.

Длительное течение ангиоматоза приводит к:

- прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности;

- хронической уремии;

- тяжелой постгеморрагической анемии;

- сердечной недостаточности.

Изменения необратимы.

Как развивается

Так как заболевание происходит из-за генетической предрасположенности его можно диагностировать с ранних лет жизни ребенка. Вероятные внутриутробные отклонения у малыша можно заметить по состоянию матери во время беременности.

Патология встречается крайне редко, меньше, чем у 0.1% населения. Болезнь характеризуется следующими факторами:

- гипохромной анемией;

- стойким расширением мелких сосудов;

- венозными и капиллярными сетками на теле;

- синдромом Луи-Бара.

Большинство первичных симптомов обусловлено эмбриональным нарушением роста плода в третьем семестре. Оно влечет за собой хроническое и генетически передаваемое заболевание.

Особенности клинического течения

Течение болезни Рандю-Ослера некоторыми учеными делится на стадии, которые носят аналогичные названия с формами по Ослеру. Они придерживаются мнения, что по форме высыпаний можно судить о выраженности патологических изменений в сосудах.

Выделяют типы патологии:

- назальный — проявляется носовыми кровотечениями;

- глоточный — телеангиэктазии видны при осмотре глотки;

- кожный — кровоточат отдельные участки на коже;

- висцеральный — отличается кровоточивостью внутренних органов;

- смешанный — поражены и кожа, и слизистые внутренних органов.

Симптомы

Сосудистые звездочки на теле обычно проявляются с сеткой капилляров. Возникновение патологии на ногах обусловлено варикозным расширением вен или гормональным сбоем.

Помимо сосудистой сетки возникают мелкие язвочки на коже. При внутренних кровотечениях отмечается бледность кожных покровов, слабость, испарина, озноб.

Начальные симптомы болезни Ослера характеризуются зудом и покалыванием в воспаленных местах. Быстрая утомляемость, стресс и гормональный сбой являются маскирующими факторами нарушения.

Диагностика

При наличии типичных поверхностных изменений на лице, видимых слизистых, волосистой части головы, при повторных кровотечениях диагноз не вызывает сложности.

По анализам крови невозможно судить о болезни Рандю-Ослера, поскольку не выявляются существенные изменения гемостаза. Имеются лишь последствия кровотечений, кровопотери в виде:

- умеренного тромбоцитоза,

- склонности к гиперкоагуляции,

- анемии,

- эритроцитоза,

- снижения гемоглобина.

При множественных телеангиэктазиях в крови наблюдается рост внутрисосудистого свертывания (коагулопатия потребления), тромбоцитопения.

Биохимические тесты помогают выявить повреждение органов и нарушение их функции.

В анализе мочи возможно обнаружение эритроцитов (гематурия). Массивное кровотечение, возможно, связано с почечнокаменной болезнью, распадающейся опухолью. Микрогематурия и белок больше указывают на гломерулонефрит.

Кровь в каловых массах указывает на кровотечение из желудка или кишечника. Для выявления точной локализации необходимы исследования с помощью эндоскопической техники. Оптические приборы позволяют увидеть типичное поражение слизистой.

Компьютерная томография проводится в случаях висцеральных форм.

Рекомендации по профилактике

Специфических мер по предотвращению формирования синдрома Рандю-Ослера не разработано. Это связано с генетической природой заболевания. При этом важную роль в лечении патологии занимает профилактика кровотечения, поскольку данное осложнение несет угрозу жизни и здоровью пациента. Для предотвращения развития подобных последствий требуется избегать травм, а также своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов артериальной гипертензии и повреждения сосудов. Рекомендуется также минимизировать воздействие стресса, правильно питаться и воздерживаться от интенсивных физических нагрузок.

Как лечат кровотечения при болезни Рандю-Ослера?

Лечение проводится, по сути, не самой болезни, а кровотечений.

Схематично алгоритм остановки кровотечения выглядит так:

- если источник кровотечения в доступном месте, использовать прижатие сосуда, гемостатическую губку, тампонаду с перекисью водорода, в лечебном учреждении — коагуляцию специальным прибором;

- при недоступном подозреваемом источнике препаратами выбора могут быть кислота аминокапроновая, Менадион (1% раствор), хлористый кальций (10% раствор), переливание крови и заменителей при тяжелых анемиях.

Более подробно консервативная терапия кровотечения заключается в использовании средств местного и общего воздействия.

К местным относят:

- Орошения кровоточащей слизистой препаратами Лебетоксом, Рептилазой, Стипвеном, тромбином, тромбопластином, охлажденным раствором аминокапроновой кислоты. Специалисты рекомендуют постоянно держать дома в холодильнике одно из этих средств. Они могут понадобиться для оказания доврачебной помощи при кровотечении. Орошение проводят маленькой резиновой грушей или шприцем. Вставлять тампон не рекомендуется, поскольку он вызывает дополнительное травмирование слизистой.

- Для прижиганий используются растворы трихлоруксусной или хромовой кислот, нитрата серебра или применяют метод диатермокоагуляции.

При повторных профузных кровотечениях в ЛОР-отделениях производят:

- хирургическую отслойку слизистой с перевязкой приводящей артерии (решетчатой и верхнечелюстной);

- криоаппликацию — процедура заключается во введении в носовые ходы специального аппарата с циркулирующим азотом, который обеспечивает замораживание тканей до минус 196 градусов по Цельсию, воздействие проводится в течение 30–90 секунд.

Для закрепления эффекта дополнительно через день еще делают от 4 до 8 процедур секундного распыления жидкого азота. Результативность метода позволяет избавиться от носовых кровотечений на срок от нескольких месяцев до года.

После остановки носового кровотечения рекомендуется применять местно для регенерации и смягчения эпителия мази с ланолином, витамином Е, Декспантенолом

Для общего воздействия оказались полезными инъекции эстрогенов или тестостерона, половые гормоны смягчают кровоточивость. А такие известные препараты, как Викасол, Желатин, Дицинон, кальция хлорид, аминокапроновая кислота, при болезни Рандю-Ослера бесполезны.

Хирургическое лечение при висцеральных кровотечениях дает только временный эффект, поскольку вырастают новые ангиэктазии, и кровотечение возобновляется. Тем не менее оперировать стараются на ранних стадиях, пока в органах не наступили выраженные расстройства микроциркуляции.

При значительной кровопотере используют препараты из донорской крови (замороженную плазму и тромбоциты). Тяжелая форма анемии требует трансфузии эритроцитарной массы. Для полноценного лечения анемии пациентам назначают: препараты железа, витамин С.

Как протекает беременность у женщин с болезнью Рандю-Ослера?

Акушеры-гинекологи относят беременных женщин с болезнью Рандю-Ослера к группе высокого риска, они ведутся совместно с гематологом. Осложнений ждут во втором и третьем триместрах. Женщина должна быть предупреждена и заранее госпитализирована.

Все обследования с помощью эндоскопических аппаратов должны проводиться до наступления беременности, поскольку женщине в положении они уже противопоказаны. Это касается и магниторезонансной томографии.

Серьезные осложнения случаются редко. Роды проходят без внешних усилий и ведутся акушерами так же, как обычно. Кровотечения случаются очень редко. Возможно, женщину защищают гормональные изменения.

Профилактические меры

Единственным способом предупреждения заболевания является консультирование с генетиком по вопросу зачатия в семье, где у одного или обоих родителей выявлена болезнь Рандю-Ослера-Вебера. К сожалению, в некоторых случаях специалист дает рекомендацию от зачатия воздержаться. При уже имеющейся проблеме нужно предпринимать все необходимые меры для понижения риска кровотечений:

- правильно питаться;

- больше гулять, закаливаться;

- принимать контрастный душ;

- регулярно контролировать давление, пульс;

- избегать физических нагрузок;

- не допускать запоров вплоть до постоянного приема слабительных;

- устранять вредное влияние стрессов;

- не давать развиваться инфекционным заболеваниям;

- предотвращать любые травмы, все виды перенапряжений;

- не принимать алкоголь и острые блюда, уксус;

- не пить лекарства, разжижающие кровь;

- достаточно спать, больше отдыхать днем.

Вторичная профилактика также заключается в раннем выявлении патологии и своевременном начале лечения, в том числе — пожизненного приема препаратов для укрепления стенки сосудов. Кроме того, больной и его близкие обязаны знать, как оказать первую помощь, чтобы обезопасить человека от кровопотери на доврачебном этапе.